Писание каждый день. Толкование Евангелия от Иоанна Значение числа 153 в евангелие от иоанна

В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба,

Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его

Тотчас вышел Петр и другой ученик, и пошли ко гробу

Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра, и пришел ко гробу первый,

И наклонившись увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб

Вслед за ним приходит Симон Петр, и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие И плат, который был на главе Его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте

Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал,

Ибо они еще не знали из Писания, что Ему надлежало воскреснуть из мертвых

Итак ученики опять возвратились к себе

Никто не любил Иисуса так, как Мария Магдалина. Он сделал для нее что-то такое, чего никто другой не мог сделать, и она не могла этого забыть. Предание говорит, что у Марии была дурная репутация, но Иисус восстановил ее, простил и очистил.

По обычаю Палестины умерших посещали в течении трех дней после погребения. Люди верили, что дух усопшего витает вблизи погребения три дня, а потом удалялся, потому что тело становилось неузнаваемым от процесса разложения. Друзья Иисуса не могли придти ко гробу на другой день, потому что была суббота. Совершать путешествия в субботу было нарушением закона.

Мария пришла ко гробу не в субботу, а в первый день недели, то есть в воскресенье. Она пришла весьма рано, в четвертую стражу, в промежуток между 3 и 6 часами утра. Время было предрассветное, но Мария не выдержала и пришла в сад ко гробу.

Придя, она удивилась и поразилась тому, что там увидела. Гробницы в те далекие времена не имели дверей, но перед входом в нее была выемка в земле, и по ней прикатывали камень, подобный громадному колесу и приваливали его к отверстию гробницы. Кроме того, как говорит Матфей, начальники приставили стражу и приложили ко гробу печать, чтобы никто не посмел притронуться к камню (Мат. 27,-66). Мария весьма удивилась, когда увидела, что камень отвален. Две вещи могли придти ей в голову: она могла подумать, что иудеи унесли тело Господа, чтобы еще как-то надругаться над ним, не удовлетворившись мучениями Креста, или что воры похитили тело в поисках добычи.

Мария поняла, что здесь что-то такое, с чем она не может справиться сама, и она возвратилась в город, чтобы отыскать Петра и Иоанна. Мария была одной из тех редких личностей, которые могут любить и верить даже, когда ничего не понимают. Но именно такая любовь и такая вера в конечном счете достигают славы.

Иоанна 20,1-10 (продолжение) Великое открытие

Что особенно трогает нас в этой истории, так это то, что Петр все еще остается признанным старшим из апостолов. К нему побежала Мария. Несмотря на отречение от Христа (такая весть должна была быстро разлететься), Петр все еще был главным. Мы часто говорим о срыве Петра, но должно было быть что-то выдающееся в человеке, который мог смотреть в глаза ближним после своего бегства. Что-то должно было быть в человеке, которого другие готовы были оставить своим вождем и после такого крушения. Пусть же его мимолетная слабость не заслонит в наших глазах нравственной силы Петра, и того факта, что он был рожден вождем.

Итак, Мария побежала к Петру и Иоанну, и как только они узнали от нее, в чем дело, они отправились ко гробу. Они не пошли, а побежали туда. Иоанн же, который был, по-видимому, моложе Петра, поскольку дожил до конца столетия, опередил Петра и прибежал ко гробу первым. Он заглянул внутрь, но дальше не пошел. Петр же со свойственной ему импульсивностью, вошел во гроб и был сильно удивлен тому, что там увидел. Пока Петр удивлялся, Иоанн начал кое-что соображать: если грабители унесли тело Иисуса, почему они оставили погребальное одеяние и платок, которым была обернута его голова?

Рассуждая так про себя, Иоанн обратил внимание еще на одно обстоятельство: вещи лежали не в беспорядке, а так, как будто бы их вообще никто не трогал, с теми же складками, какие должны быть, когда в них завернуто тело. По-гречески так именно и говорится, что вещи лежали нетронутыми и платок лежал сложенный отдельно. Суть такого подробного описания этой картины в том, что пелены и платок лежали так, как будто бы Иисус из них испарился. Иоанн вдруг сообразил, в чем тут дело, и уверовал, не потому что читал что-то об этом в Писании, а потому что увидел все сам воочию.

Любовь играет в этой истории исключительную роль. Мария, которая так сильно любила Господа, пришла ко гробу первой; Иоанн, любимый ученик Господа и тоже крепко любивший Его, первым уверовал в Его Воскресение. Несомненно это навсегда осталось его самым радостным переживанием. Ведь он был первым человеком, который понял и поверил. Любовь открыла ему глаза на признаки Воскресения и сердце для воспринятая его. Иоанн посмотрел, понял и поверил.

Здесь мы также находим один великий жизненный принцип. Мы не можем толковать мысли другого человека, если мы не близки к нему всем существом сердечно. Например, когда дирижер плохо знаком внутренне с произведением композитора, он не " может передать его чувства другим посредством оркестра. Любовь самый лучший толкователь. Любовь постигает истину, пока разум блуждает в темноте неуверенности. Любовь познает значение вещей, пока исследование все еще слепо к нему.

Один молодой художник принес к Гюставу Доре портрет Христа, написанный им, чтобы тот дал ему оценку. Доре медлил с ответом, но наконец произнес только одну фразу: «Вы не любите Его, иначе вы изобразили бы Его гораздо лучше».

Мы не можем ни любить Иисуса, ни помогать другим понимать Его, пока мы не отдаем Ему наши сердца.

Иоанна 20,11-18 Великое опознание

А Мария стояла у гроба и плакала; и когда плакала, наклонилась во гроб

И видит двух Ангелов, в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало Тело Иисуса.

И они говорят ей: жена! что ты плачешь? Говорит им: унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его.

Сказавши сие, обратилась назад, и увидела Иисуса стоящего; но не узнала, что это Иисус.

Иисус говорит ей: жена! что ты плачешь? кого ищешь? Она, думая, что это садовник, говорит Ему: господин! если ты вынес Его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму Его.

Иисус говорит ей: Мария! Она обратившись говорит Ему Раввуни! — что значит: «Учитель!»

Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему.

Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа, и что Он это сказал ей.

Кто-то назвал это событие величайшим признанием во всей литературе. Марии Магдалине принадлежит честь быть первой, увидевшей Воскресшего Христа.

Все эти действия пронизаны любовью. Она возвратилась ко гробу. Затем она отправилась известить Петра и Иоанна, а потом, вероятно, отстала от них, когда они поспешили ко гробу. Немного позже, когда она опять пришла туда, их уже не было там. Итак, она стояла там и плакала. Нет надобности искать каких-то сокровенных причин, почему Мария не узнала Иисуса. Самый простой и яркий факт дает нам объяснение: она не рассмотрела Его сквозь слезы.

Ее разговор с Тем, Кого она приняла за садовника, показывает о ее любви к Иисусу: «Господин, если ты вынес Его, скажи мне, где ты положил Его, и Я возьму Его». Она не упомянула имени Иисуса. Она думала, что каждый должен знать о Ком она говорит. Ее мысли были так заняты Им, что для нее не существовало больше никого в целом мире. «Я возьму Его». Как она своими женскими силами могла бы сделать это? Собиралась ли она действительно взять Его? Куда она думала отнести Его? Она даже не размышляла об этих трудностях. Ее единственным желанием было выплакать свою любовь над Иисусом. Как только она окончила свой разговор с Тем, Которого приняла за садовника, она снова повернулась ко гробу повернувшись, таким образом, спиной к Иисусу. И тогда услышала единственное слово: «Мария!» и она ответила: «Раввуни» (Раввуни — это арамейская форма слова раввин — учитель, господин; между ними нет разницы).

Итак, мы видим, было две простых и глубоких причин, почему Мария не сразу узнала Иисуса.

1. Она не могла узнать Его из-за своих слез. Они ослепили ей глаза и она не могла видеть. Когда мы теряем дорого человека, боль поднимается в нашем сердце и слезы застилают наши глаза. Но мы должны помнить, что в такое время наши слезы эгоистичны, потому что мы плачем о нашем одиночестве, утрате, опустошении, то есть о самих себе. Мы не можем плакать о том, что кто-то ушел, чтобы стать гостем Бога. Мы о себе плачем. И это естественно и неизбежно. Но в то же самое время мы не должны позволять нашим слезам ослеплять нас так, чтобы мы уже не видели славы небес и вечной жизни. Слезы должны быть, но через них мы должны видеть славу.

2. Мария не узнала Иисуса, потому что больше старалась смотреть в другом направлении. Она не могла оторвать глаз от гроба и поэтому была спиной к Иисусу. И это тоже очень похоже на нас. В таких случаях наши глаза тоже прикованы к сырой земле могилы; но нам нужно оторвать наш взгляд от нее. Не там наши любимые, хотя их изношенные тела могут быть и там, но сам человек, его истинная сущность, находится на небесах в общении с Иисусом, лицом к лицу со славой Бога.

Когда приходит горе, мы не должны позволять слезам закрывать небесную славу, и не будем приковывать взгляда к земле настолько, чтобы забыть небо. Один пастор рассказывает, как ему однажды пришлось проводить похоронное собрание для людей, которые не имели ни христианской веры, ни христианской связи: «Когда служба окончилась, одна молодая женщина посмотрела в могилу и с надрывом произнесла: «Прощай, отец!» Это конец для тех, которые не имеют христианской надежды». Для нас же это только «до свидания, до встречи с Богом!» В буквальном смысле: «до скорой встречи».

Иоанна 20,11-18 (продолжение) Распространение благой вести

В данном отрывке есть одно весьма трудное место. После того, как Мария встретила и узнала Иисуса, Он сказал ей: «Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему». Но спустя всего несколько стихов, мы видим, что Иисус приглашает Фому прикасаться к Нему (Иоан. 20,27). В Евангелии от Луки мы находим, что Иисус приглашает учеников рассмотреть Его: «Посмотрите на руки Мои и ноги Мои; это Я Сам, осяжите Меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня» (Лук. 24,39). У Матфея читаем, что ученики при встрече с Иисусом, «ухватились за ноги Его и поклонились Ему» (Мат. 28,9). У Иоанна же даже сам оборот речи труднее. У него Иисус говорит: «Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему», как будто бы к Нему можно будет прикасаться, когда Он взойдет к Отцу. Ни одно объяснение этого места не удовлетворяет вполне.

1. Всему этому делу придают духовное значение, и говорят, что по-настоящему Иисусу можно прикоснуться только после Его Вознесения, и что не физическое прикосновение важно, не касание руки к руке, но контакт посредством веры с воскресшим и вечно живым Господом. Это несомненно верно и дорого, но нам кажется, что не об этом говорит данный отрывок.

2. Говорят также, что греческий перевод с арамейского допустил ошибку. Иисус, конечно, говорил по-арамейски, и Иоанн передает нам слова Христа в греческом переводе с оригинального арамейского. Поэтому предполагают, что на самом деле Иисус сказал: «Не прикасайся ко Мне, но прежде, чем Я взойду к Отцу Моему, пойди и расскажи братьям». То есть иными словами: «Не трать теперь времени на поклонение Мне в радости твоего открытия, но пойди и поделись твоей радостью с остальными учениками». Весьма возможно, что это и есть правильное объяснение. В греческом языке повелительное наклонение в настоящем времени и в строгом смысле должно означать: «Перестань трогать Меня», то есть: «Не держись за Меня сама, потому что Я скоро уйду к Отцу, и хочу видеться с Моими учениками как можно чаще до Моего Вознесения. Пойди и расскажи им про твою и Мою радость, чтобы ни одной минуты Моего земного пребывания не прошло даром». Это имеет смысл и именно так и поступила Мария.

3. Но есть еще одна возможность. В остальных трех Евангелиях подчеркивается испуг у тех, которые Его внезапно узнавали. В Мат. 28,10 Иисус говорит: «Не бойтесь». У Мар. 16,8 говорится: «Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому, что боялись». В повествовании Иоанна, как видно, нет этого благоговейного страха. Иногда переписчики делали ошибки при переписке манускриптов, потому что их было не легко разобрать. Некоторые богословы думают, что Иоанн не написал ме аптоу — «не прикасайся ко Мне», но ме птооу — »не бойся». (Глагол птоеин означает трепетать от страха). В таком случае Иисус сказал Марии: «Не бойся, Я еще не восшел к Отцу Моему, Я все еще здесь с тобою».Ни одно объяснение не является вполне удовлетворительным и исчерпывающим, но второе из трех, упомянутых нами объяснений, пожалуй, самое подходящее и вероятное.

Но как бы то ни было, Иисус послал Марию к ученикам, чтобы она рассказала им о том, что то, о чем Он им не раз говорил, скоро исполнится, и Он возвратится к Его Отцу. Мария побежала и сообщила им радостную новость: «Я видела Господа!»

В этой вести Марии сокрыта самая суть христианства, потому что христианин тот, который может сказать: «Я видел Господа». Христианство не есть знание об Иисусе, но знание Иисуса. Оно не значит спорить о Нем, но значит встретиться с Ним. Оно означает уверенность в том, что Иисус жив.

Иоанна 20,19-23 Христово поручение

В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам!

Сказав это, Он показал им руки (и ноги) и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидевши Господа.

Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас.

Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святого:

Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся.

Весьма вероятно, что ученики продолжали собираться в той горнице, в которой провели последнюю вечерю со Христом. Но теперь они собирались там в страхе. Они знали о ядовитой озлобленности иудеев, которым удалось достигнуть смерти Иисуса, и которые теперь могут устремиться на них. Поэтому они собирались в страхе и трепете, прислушиваясь к каждому шагу снаружи и к каждому стуку в дверь, боясь, что вот-вот посланники Синедриона придут арестовать их тоже. И когда они сидели так однажды, Иисус вдруг стал посреди них и произнес самое обычное приветствие: «Мир вам». Это значит гораздо больше, чем: «Будьте в покое от всех трудностей», а значит: «Пусть будет вам от Бога все доброе». После этого приветствия Иисус дал ученикам поручение, которое Церковь не должна никогда забывать.

1. Он сказал, что как Бог послал Его, тем и он посылает их. Уэсткотт назвал это «Хартией Церкви». Это значит следующее.

а) Это значит, что Иисус Христос нуждается в Церкви, которую апостол Павел называет «Телом Христовом» (Еф. 1,23; 1 Кор. 12,12). Иисус пришел с вестью ко всем людям, и теперь возвращался обратно к Отцу. И Его послание никогда не достигнет всех людей, если его не понесет Церковь. Она имеет уста возвещать слова Иисуса; ноги -исполнять Его поручения; руки — исполнять Его труд. Благая весть была поручена Церкви. Церковь исполняет труд прославления Спасителя во всем мире.

б) Это значит, что Церковь нуждается в Иисусе. Чтобы быть посланным, нужно, чтобы был Пославший, дающий силы и авторитет посланию и к Кому можно обратиться за помощью. Без Иисуса Церковь не имеет послания, не имеет силы, не имеет света и защиты. Церковь нуждается в Иисусе.

в) Поручение Иисуса Церкви поставлено наравне с поручением Отца Иисусу. Но никто, читающий это четвертое Евангелие, не может не видеть, что отношения между Иисусом и Богом-Отцом основаны на совершенной покорности, смирении и любви Иисуса. Иисус мог только потому быть совершенным посланником Бога, имея вот это совершенное послушание и совершенную любовь. Потому и Церковь годится быть посланницей Иисуса и орудием в Его руках только в том случае, если будет вполне послушна Ему и пребывать в совершенной любви к Нему. Церковь никогда не должна распространять свои собственные идеи, но она обязана распространять только учение Христа — Его благую весть. Она не должна следовать человеческим уставам, но должна исполнять волю Христа. Церковь терпит урон, когда пытается разрешать свои проблемы собственными силами и мудростью, не принимая в расчет воли и руководства Иисуса Христа.

2. Иисус дунул на Своих учеников и дал им Духа Святого. Нет сомнения, что в этом есть напоминание о сотворении человека: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Быт. 2, 7). Это похоже и на то, что видел Иезекииль на поле, полном мертвых, сухих костей, и слышал слова Господа: «От четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых и они оживут» (Иез. 37,9). Пришествие Духа Святого подобно новому творению, подобно пробуждению жизни от смерти. Когда Дух Святой исполняет Церковь, она возрождается для исполнения своего дела.

3. Иисус сказал ученикам: «Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся» (Иоан. 20,23). К истинному значению этих слов мы должны быть особенно внимательны, дабы понять его правильно. Одно ясно: ни один человек не может прощать грехи другого. Но и другое совершенно очевидно — Церковь имеет великую привилегию: передать людям Божию весть прощения. Допустим кто-то принес нам какую-то весть от другого человека. Наша оценка этого сообщения будет зависеть от степени знакомства его с тем лицом. Если кто-то берется толковать для нас чьи-то мысли, мы знаем, что ценность его интерпретации зависит от его близости к тому, кого он толкует.

Апостолы имели наивысшее право возвещать слово Христа в мир, потому что они лучше знали Его. Если они видели искреннее раскаяние человека, они могли возвестить ему с полной уверенностью о совершенном прощении, дарованном ему Христом. С другой стороны, если они видели, что кто-то не имеет раскаяния в своем сердце и спекулирует на любви и благодати Божией, они говорили тому, что пока его сердце не изменится, нет для него прощения. Эта фраза не означает, что когда-то право прощать грехи было доверено одному человеку, или группе людей, но она означает, что право возвещать прощение было дано апостолам, а потом и всем ученикам Иисуса Христа, равно как и право предупреждать о том, что прощение не дается не раскаявшимся во грехах. Эта фраза говорит об обязанности Церкви возвещать прощение кающимся и предупреждать некающихся о том, что они лишают себя милости Божией.

Иоанна 20,24-29 Сомневающийся убеждён

Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус.

Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю.

После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди их и сказал: мир вам!

Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим Фома сказал Ему в ответ Господь мой и Бог мой!

Иисус говорит ему ты поверил, потому что увидел Меня блаженны не видевшие и уверовавшие.

Крест не был для Фомы неожиданностью. Когда Иисус сказал, что он направляется в Вифанию после того, как пришло известие, что Лазарь болен, Фома сказал: «Пойдем и мы умрем с Ним (Иоан. 11,16). Фома не был трусливым, но был природным пессимистом. Нет никакого сомнения в том, что он любил Иисуса и был готов идти с Ним в Иерусалим и умереть там с Ним, когда другие апостолы колебались и боялись. Случилось то, чего он ожидал, но когда случилось, он был потрясен настолько, что не мог смотреть людям в глаза, и уединился где-то со своим горем.

Король Георг Пятый говорил, что одним из его правил жизни было следующее: «Если я должен страдать, дайте мне страдать, как хорошо тренированному животному — в одиночестве». Фома хотел перенести свое страдание один, и поэтому, когда Иисус пришел в первый раз, его не было с остальными учениками и когда он узнал об этом, ему показалось чересчур замечательным, чтобы поверить ему, и он отказался верить. Упорный в своем пессимизме, он заявил, что никогда не поверит, что Иисус воскрес из мертвых, пока сам не увидит и не потрогает его ран, и не вложит пальцев и рук своих в рану от копья в боку Иисуса (о ранах на ногах Иисуса нет упоминания, видимо, при распятии ноги чаще не прибивали, а привязывали). Прошла целая неделя и Иисус снова явился ученикам. На этот раз Фома был тоже там. Иисус все знал о нем. Он повторил его слова, предложив ему испытать как он хотел. Сердце Фомы переполнилось любовью и преданностью, и все, что он мог произнести, было:

«Господь мой и Бог мой!» Иисус сказал ему: «Фома, тебе нужно было увидеть твоими глазами, чтобы поверить, но придет время, когда люди будут видеть Меня очами веры и будут верить».

Из этого повествования нам становится вполне ясным характер Фомы.

1. Фома ошибался, когда избегал христианского общения. Он искал одиночества, вместо общности. И потому, что его не было со своими братьями, он пропустил первый приход Иисуса. Мы много упускаем, когда отделяем себя от общения верующих, и стремимся больше к одиночеству. То, что может нам дать общение в Церкви, не даст одиночество. Когда приходит скорбь и печаль охватывает нас, мы часто стремимся замкнуться и не встречаться с людьми. Но именно тогда, несмотря на нашу скорбь, мы должны искать общения с верующими в Иисуса Христа, ибо так мы скорее встретимся с Христом лицом к лицу.

2. Однако у Фомы было два великих достоинства. Он не мог сказать, что он понимает, когда не понимал, или что верит, когда не мог верить. Это была его бескомпромиссная честность. Фома, имея сомнения, не станет притворяться, что не имеет их. Он не был таким человеком, который высказывает определенные суждения, не вполне понимая их значения. Фома должен быть всегда уверен и этого у него не отнимешь.

В человеке, который стремится быть уверенным, больше истинной, чистой веры, чем в таком, который бойко повторяет общие вещи, которые он никогда хорошо и не продумал и в которые он толком и не верит. Пытливая неуверенность в итоге переходит в полную уверенность.

3. Еще одним достоинством Фомы было то, что когда он удостоверился, он признал все, как есть. «Господь мой и Бог мой!» — воскликнул он. У Фомы не было половинчатости. Он не высказывал своих сомнений просто ради того, чтобы поупражнять свой ум. Он сомневался, чтобы лучше убедиться, а когда убеждался, отдавался этому убеждению полностью. Когда человек пробивается сквозь сомнения к убеждению в том, что Иисус Христос есть Господь, он достигает большей уверенности, чем тот, кто бездумно принимает вещи, которых никогда не в силах достигнуть.

Иоанна 20,24-29 (продолжение) Фома в последующие дни

Мы не знаем точно, что именно произошло с Фомой в последующие дни, но существует апокрифическая книга «Деяния Фомы», которая якобы представляет собой его историю. Конечно, это только предание, но за преданием возможно скрывается немного истории. В ней Фома остается верным своему характеру. Приведем часть этой истории. После смерти Иисуса ученики разделили между собою мир, чтобы каждому досталась определенная часть для распространения Евангелия. Фоме досталась Индия (церковь Фомы в Южной Индии берет свое начало от него). Сначала Фома отказался туда идти, говоря, что он слишком слаб для такого далекого путешествия. Он говорил: «Я иудей, как могу я проповедовать истину среди индусов?» Иисус явился ему ночью и сказал: «Не бойся Фома, иди в Индию и проповедуй там слово, ибо благодать Моя с тобою». Но Фома упрямо отказывался идти: «Посылай меня куда хочешь, но к индусам я не пойду».

В это время в Иерусалим приехал странствующий торговец из Индии. Его звали Авванес. Он был послан царем Гундафорусом с поручением найти хорошего плотника и привезти с собою в Индию на обратном пути. Фома был плотником. Иисус пришел на базарную площадь к Авванесу и спросил: «Хочешь купить плотника?» Тот ответил: «Да», на что Иисус сказал: «У Меня есть раб плотник и Я хочу продать его», и при этом он указал на стоящего в стороне Фому. Они договорились о цене, и Фома был продан, а договор о продаже гласил: «Я Иисус, Сын плотника Иосифа, подтверждаю, что продал Моего раба Фому Авванесу — торговцу индийского царя Гундафоруса». Когда купчая была подписана, Иисус привел Фому к Авванесу. Авванес спросил: «Это твой Господин?» Фома сказал: «Да». Авванес сказал: «Я купил тебя у Него». И Фома ничего не сказал, но утром встал рано и молился, а потом сказал Иисусу: «Я пойду, куда Ты послал меня. Да будет воля Твоя». Это был истинный Фома — медленный на веру, медленный на согласие, но верный, когда принял решение.

Далее история повествует, что царь Гундафорус велел Фоме построить дворец, Фома ответил, что исполнит это повеление. Царь дал ему порядочно денег, чтобы закупить материалы и нанять рабочих, но Фома все раздал нищим. Царю же говорил, что дворец постепенно воздвигается. Царь заподозрил что-то и послал за Фомой: «Ты выстроил уже дворец?» — спросил царь. Фома ответил: «Да». «Ну, тогда пойдем и покажи мне его», — сказал царь. Фома ответил: «Ты не увидишь его сейчас, но когда умрешь, тогда увидишь». Сначала царь был страшно зол и жизнь Фомы была в опасности, но потом царь уверовал в Иисуса Христа, и таким образом Фома принес христианство в Индию.

В характере Фомы есть что-то милое и восхитительное. Ему всегда было нелегко верить, и послушание тоже не давалось ему легко. Он должен был иметь уверенность, он должен был заранее вычислить издержки, но когда он делался уверенным и принимал все издержки, его невозможно было остановить и он достигал крайних пределов веры и послушания. Такая вера, как вера Фомы, лучше поверхностного исповедания, и его послушание лучше молчаливой покорности, которая соглашается на все, а потом легко изменяет.

Иоанна 20,30.31 Цель Евангелия

Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге сей;

Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его.

Можно предположить, что по первоначальному плану Евангелие должно было закончиться этими стихами. Следующая глава выглядит как бы послесловием или приложением.

Никакие другие стихи, как эти не суммируют так хорошо цели всего написанного во всех Евангелиях.

1. Очевидно, что целью Евангелий не было представление полного жизнеописания Иисуса. Они не следуют за Ним день за днем. Они разборчивы Они повествуют не обо всем, что Иисус говорил в делал, но показывают, каким Он был и как делал дело Свое.

2. Ясно также, что Евангелия не должны были быть биографиями Иисуса. Они призваны показав Его Спасителем, Учителем и Господом. Их целью было не дать информацию, но дать жизнь. Они должны были нарисовать такой портрет Иисуса, чтобы читающий о Нем мог увидеть, что Человек, Который так говорил и учил и поступал, был ни кем иным, как Сыном Божиим и Спасителем, и уверовав в это, мог найти секрет истинной жизни.

Если мы подходим к Евангелиям, как к историям или биографиям, наш подход будет в неправильном духе. Мы должны читать их не как историки в поисках информации, но как люди, которые ищут Бога.

Наверное, не будет преувеличением сказать, что Православие - наиболее "литургическая" из всех христианских конфессий. Даже люди, в целом далекие от Церкви, ассоциируют себя с ней просто потому, что крещены, временами заходят в храм ("когда душа просит"), молятся и даже изредка причащаются. А вот ЕЖЕДНЕВНОЕ, РЕГУЛЯРНОЕ чтение и знание Библии у нас - хромает, если не сказать больше. Оно хромает, в том числе, и у вполне воцерковленных людей: так уж сложилось, что пойти в храм на службу нам бывает проще, чем открыть Священное Писание. Именно на таком, храмовом благочестии, - на "белых платочках", - выстояла наше Церковь в советское лихолетье. Но эта ситуация приводит к тому, что мы не в состоянии внятно "дать отчет о нашем уповании" (ср. 1 Пет.3:15) - и тогда наши крещенные дети, вырастая, перестают понимать, зачем Церковь нужна, и главное - зачем нужен ее Основатель и Кто Он такой. А люди, которые приходят в храм "поставить свечку" - часто знают абстрактного "Бога в душе", но не Бога р...

Наверное, не будет преувеличением сказать, что Православие - наиболее "литургическая" из всех христианских конфессий. Даже люди, в целом далекие от Церкви, ассоциируют себя с ней просто потому, что крещены, временами заходят в храм ("когда душа просит"), молятся и даже изредка причащаются. А вот ЕЖЕДНЕВНОЕ, РЕГУЛЯРНОЕ чтение и знание Библии у нас - хромает, если не сказать больше. Оно хромает, в том числе, и у вполне воцерковленных людей: так уж сложилось, что пойти в храм на службу нам бывает проще, чем открыть Священное Писание. Именно на таком, храмовом благочестии, - на "белых платочках", - выстояла наше Церковь в советское лихолетье. Но эта ситуация приводит к тому, что мы не в состоянии внятно "дать отчет о нашем уповании" (ср. 1 Пет.3:15) - и тогда наши крещенные дети, вырастая, перестают понимать, зачем Церковь нужна, и главное - зачем нужен ее Основатель и Кто Он такой. А люди, которые приходят в храм "поставить свечку" - часто знают абстрактного "Бога в душе", но не Бога реального, Воплощенного и Распятого - "Человека Иисуса Христа" (ср. 1 Тим.2:5). Бога, Который есть Слово, изшедшее от Отца и обращенное к нам КАЖДЫЙ ДЕНЬ.

А ведь это Слово (в обоих смыслах: Писание и Христа) мы призваны любить, "хранить" (Пс. 118:17; вообще весь псалом - настоящий гимн Слову!), жить по нему, со-образовывать с ним свою личность; пользуясь выражением Пастернака, "знать назубок", а пользуясь выражением прп.Серафима Саровского - сделать так, чтобы "ум наш плавал в Священном Писании".И Церковь издревле так и делала. Например, псалмы - это основа нашего богослужения; каноны составлялись как своеобразные комментарии к библейским песням; великий Канон Андрея Критского невозможно понять без хорошего знакомства с Библией. Также невозможно понять без этого многие тексты песнопений. Авторы-составители православного богослужения были великолепными знатоками Священного Писания. Может, потому оно и малопонятно нам сегодня, что незнаком его источник?

Один священник говорил, что христианская жизнь - это как стол с четырьмя ножками: молитва, таинства, чтение Библии и общение-поступки-взаимоотношения друг с другом. Если хоть одна из этих областей жизни сломана - стол некрепок...

Сообщество "Писание каждый день" создано для того, чтобы помочь нам (прежде всего самому себе) каждый день углубляться в Слово и сопоставлять его со своей жизнью, следуя примеру пророка Исаии - и Того, Кого он предвозвестил: "Господь Бог дал Мне язык мудрых, чтобы Я мог словом подкреплять изнемогающего; КАЖДОЕ УТРО Он пробуждает, пробуждает ухо Мое, чтобы Я слушал, подобно учащимся. Господь Бог открыл Мне ухо, и Я не воспротивился, не отступил назад..." (Ис.50:4-5).

Мы приветствуем любые ваши размышления, комментарии, вопросы, связанные с библейскими текстами. Благодарны за святоотеческие толкования, аудио- и видеоматериалы, если вы будете их здесь размещать. По возможности ежедневным "стержнем" сообщества станет литургическое чтение дня (обычно это фрагмент из апостольских Посланий и Евангелия). Комментарии к нему - особо приветствуются.

"Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей" (Пс. 118:105), "разжжено слово Твое зело, и раб Твой возлюби е" (118:140). Пусть этот Огонь горит, не иссякая...

Всем, знакомым с Евангелием, известна притча о 153 крупных рыбах, пойманных в сеть.

“Симон Петр говорит им: иду ловить рыбу. Говорят ему: идем и мы с тобою. Пошли, и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу;

Иисус говорит им: дети! есть ли у вас какая пища? Они отвечали Ему: нет.. Он же сказал им: закиньте сеть по правую сторону лодки, и поймаете. Они закинули, и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. А другие ученики приплыли в лодке,– ибо не далеко были от земли, локтей около двухсот,– таща сеть с рыбою. Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было сто пятьдесят три (153) .” (Ин. 21;3-11)

При этом большинство читающих Евангелие, даже не подозревают о том, какой глубокий сакральный, т.е. духовный смыл содержит число 153 и о какой сети при этом идёт речь.

Большинство существующих богословских исследований на эту тему сходятся на том, что число 153 – это некий абстрактный символ, передающий не то число обращённых к христианству из числа язычников и иудеев, не то число высших добродетелей и т.п., но что в действительности обозначает этот символ в контексте сети, – ответа до сих пор нет, а есть лишь предположения:

В толковании свт. Кирилла Александрийского данное число понимается как сумма трех слагаемых: числа 100 (10 х 10), символизирующего полноту язычников, числа 50 (100: 2), символизирующего «остаток Израиля» и числа 3, символизирующего Святую Троицу. Духовный смысл, стоящий за числовым сообщением о 153 больших рыбах, прочитывается здесь как: «… язычники и Израиль собраны воедино во славу Св. Троицы» (Кассиан (Безобразов), еп.

По толкованию Феофилакта Болгарского:

«… ко Христу приводятся не одни язычники, которых можно назвать “сто”, но и израильтяне, которых можно разуметь под “пятидесятью”. Ибо когда войдет полнота язычников, тогда и Израиль спасется (Рим 11. 25-26). Три рыбы означают веру во Святую Троицу. Ибо сто и пятьдесят, то есть язычники и иудеи, пойманы не без трех, так как без веры в Троицу никто не называется уловленным» . В Евангелии от Марка упоминается о том, что Сам Иисус перед чудом насыщения пяти тысяч пятью хлебами и двумя рыбами повелел апостолам «рассадить всех отделениями на зеленой траве»: «И сели рядами, по сто и по пятидесяти» (Мк 6. 39, 40).

Блаженный Августин, число 153, представляемое как число 50, повторенное трижды, с прибавлением к нему числа 3, символизирующего Св. Троицу, выражает «единство Духа в Его седмичастном действии» (Кассиан (Безобразов), еп. Лекции по Новому Завету: Евангелие от Иоанна. Paris, 2006. – С. 352.)

По другому толкованию бл. Августина, число 153 понимается как число «спасенных Божественной благодатью, примиренной с законом» (Там же). Действительно, число 153 может пониматься как сумма членов натурального ряда 1, 2, 3 и т.д. до 17 включительно (т.е. как 1+2+3 и т.д.). В числе же семнадцать, интерпретируемом как сумма десяти и семи, десять означает число закона, а семь – число Духа.

Преп. Максим Исповедник видел в этом символе более глубокий нумерологический смысл, связанный с тем, что число 153 образуется, если сложить все числа от одного до семнадцати - поэтому оно означает, что спасающиеся входят в Царство Небесное через исполнение десяти (10) заповедей и семь (7) действий Святого Духа. Или же оно означает тех, кто спасается и удостаивается Царства Небесного благодаря вере во Святую Троицу, надежде на грядущее - ибо число пятьдесят превосходит седмеричное время - и исполнению заповедей, что обозначено числом сто.

Св. Иоанн Кронштадтский писал:

«По толкованию одного из Отцов Церкви (Григорий Двоеслов, папа Римский), упомянутое число 153 соответствует высокому значению избрания для Царства Небесного. Оно слагается из 3 × 3 × (10 + 7) = 153, где 3 × 3 – сильная вера в Святую Троицу; 10 – любовь или закон заповедей; 7 – благодать Святых таинств веры. … Тут, в этом примере сошлись вместе: вера, дела и благодать – 3 × 3 × (10 + 7) = 153».

Преп. Авва Евагрий Понтийский в прологе к Главам о молитве, которых 153, также даёт свой комментарий сакрального смысла числа 153.

«Что же касается меня, то я не отрицаю, что, потрудившись всю ночь, ничего не поймал (Лк. 5,5). Однако, по твоему совету забросив сети еще раз, выловил множество рыб – не думаю, что больших, но числом, тем не менее, сто пятьдесят три (Ин. 21-11). И посылаю тебе их в корзине любви, исполнив твое повеление через такое же количество глав (153).»

Авва Евагрий число 153 делит на три числа – 100, 28, 25, которые в совокупности дают число 153, и называет число 100 четырехугольным, числа 28 и 153 треугольными, а число 25 сферическим. Числами четырехугольными называются все числа квадратные, потому что могут быть расположены в виде четырехугольника, например, квадратные числа 4, 9; первое в виде:

а второе в виде:

1 1 1

1 1 1

1 1 1

так и число 100, если расположить в каждом из 10 рядов по 10 единиц, составит четырехугольник.

Посему общий вид чисел четырехугольных есть m X m, где m означает какое угодно естественное число. Если все числа, начиная от единицы, написать в естественном их порядке: 1,2,3,4,5,6,7 и т.д., а потом складывать вместе по 2, по 3, по 4 и т.д., то числа, от их сложения происшедшие, как-то: 1+2=3, 1+2+3=6, 1+2+3+4=10 и т.д., называются треугольными, потому что могут быть расположены в виде треугольников: число 3, например, в виде

1

1 1

число 6 в виде:

1

1 1

1 1 1

Общий вид сих чисел изображается через m(m+1)/2, где m означает последнее число в порядке естественных чисел, которым окончено сложение. Так, положив m=7, получим треугольное число 7(7+1)/2=7х8/2=7х4=28, а положив m=17, получим также треугольное число 17(7+1)/2= 17х18/2=17х9=153. Числа четырехугольные, которые, по найденному выше, суть квадратные и к которым принадлежит число 25=5х5, могут быть располагаемы и иным способом, а именно: взяв по порядку естественные числа: 1,2,3,4…(m-1),m, каждое из сих чисел, начиная с m, располагай по окружностям, непрестанно уменьшающимся и наконец сливающимся в точку, в которой найдет себе место единица, и потом каждую из сих постепенно уменьшающихся окружностей накладывай одну на другую так, чтобы через сие образовалась поверхность полусферы. Общая сумма чисел, размещенных на сей полусферической поверхности, будет иметь, как очевидно, тот же общий вид, какой имело число треугольное, а именно m(m+1)/2, почему две такие полусферические поверхности изобразятся через m(m+1)/2+m(m+1)/2=m x m+m. Но как при взаимном сложении сих поверхностей равные окружности, на которых размещено было по m чисел, совпадут в одну, то явствует, что на целой сферической поверхности размещенных чисел будет только m x m+m-m или m x m. Так число 25=1+2+3+4+5+4+3+2+1, 16=1+2+3+4+3+2+1, 9=1+2+3+2+1, 4=1+2+1.

Иными словами, данные исследования показывают некий священный принцип спасения души без указания самого механизма спасения или обожения.

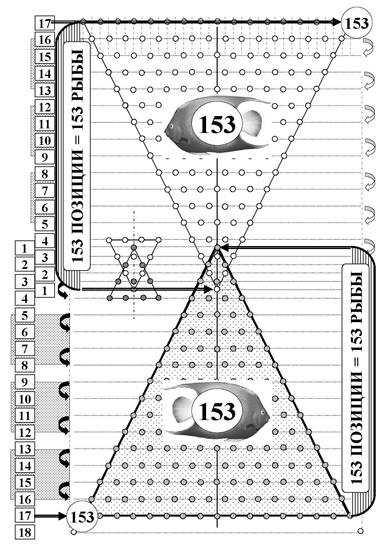

Свет на данную сакральность числа 153 пролили самые последние исследования в области нейросетей сознания, открывшие новый уровень математического понимания символики числа 153, который соответствует, как выясняется, самой “матрице нейросети” сознания, имеющей ровно 17 уровней заполнения ячеек в ходе роста и развития ума по мере создания новых когнитивных (нейронно-синаптических) связей.

Иными словами, число 153, именуемое числом Армстронга, “самовлюблённым” числом и “треугольным”, отражает сам принцип заполнения нейронной матрицы сознания соответствующими связями по трём уровням и направлениям образования нейронных связей:

- по горизонтали (рационального мышления),

- во вертикали (обращённого к Богу мышления) с выходом на,

- интегральный тип сознания (духовный ум).

На этот принцип понимания рыбацкой “сети” из Евангелия натолкнули исследования древних египетских иероглифов, символизирующих устройство мироздания. На одном из иероглифов образ треугольной рыбацкой сети из 17 уровней ячеек в точности был похож на древнюю матрицу мироздания.

На этом рисунке отражён смысл древнего египетского иероглифа Хор-Ден (Гор простиратель), который также определяет диапазон матрицы Мироздания от 17-го уровня Верхнего (горнего) мира матрицы до 17-го уровня Нижнего мира (земного).

Данная схема нуждается в пояснении с точки зрения психологии.

Нижняя пирамида из 153 ячеек представляет собой ни что иное, как матрицу рационального мышления, которую можно соотнести с пирамидой роста личности на пути развития, аналогичную пирамиде Маслоу , как матрицей развития рационального мышления по 5 уровням.

Пирамида Маслоу

Пирамида Маслоу

В то же время верхняя пирамида 153 представляет собой обратную матрицу выворачивания наизнанку рационального мышления (эго ума) при обращении ума к вере и Богу и выработке духовно-нравственного мышления.

Принцип роста сознания по духовной вертикали через сердце

Принцип роста сознания по духовной вертикали через сердце

Но самое удивительное то, что эти две обратных пирамиды, символизирующих рост нейросети сознания по духовно-нравственной вертикали, в конечном счёте совмещаются в одно целостное интегральное или божественное сознание. Данный принцип в математике известен, как принцип единства двух отдельных явлений (множеств), которые при наличии между ними системы связи, становятся одним явлением (множеством).

Принцип соединения двух систем в одну

Принцип соединения двух систем в одну

Данное открытие общего принципа заполнения нейросети сознания нейронными связями по трём уровням (горизонтали, вертикали и интегралу), дало объяснение сакрального символа Звезды Давида, которая также символизирует интегральное или божественное сознание, как две совмещённых нейросети сознания или два ума (горизонтальный и вертикальный) в одном, символизирующем высшее божественное сознание.

Символ Звезды Давида – интегральный духовный ум

Символ Звезды Давида – интегральный духовный ум

Таким образом, 153 крупных рыбы, пойманных в сеть, заброшенную по указанию Христа, символизируют всеобщий принцип роста (наращивания нейросети) духовного сознания, которое последовательно проходит 3 стадии (телесное, душевное, духовное) с 5-ю этапами роста в каждой, что в десятичной системе счисления и соответствует 17 уровням развития нейросети.

Сам принцип заполнения ячеек нейросети нейронными связями отражает принцип “треугольного числа” в контексте степенных уравнений, у которых аналогично треугольному числу в степень увеличивается по принципу (x+1).

Таким образом, число 153 в духовном смысле – это символ обожения ума, т.е. достижения духовного или божественного сознания, которое постепенно проходит 3 стадии развития:

- – телесное (горизонтальная нейросеть)

- – душевное (вертикальная нейросеть)

- – духовное (интегральная нейросеть)

как стадии развития и уплотнения нейросети сознания по 17 уровням, образуя мета сеть божественного ума.

Данное предположение полностью соответствует святоотеческой психологии и учению отцов церкви о трёх типах знания (ведения), ума и состояния человека:

«Три состояния жизни признал разум: плотское, душевное и духовное. Каждое из них имеет свой собственный строй жизни, отличный сам по себе и другим неподобный». (Преп. Никита Стифат, Вторая сотница естественных психологических глав об очищении ума)

«Три суть мысленные способа, по которым ведение (знание) восходит и нисходит; и бывает изменение как в способах, какими водится ведение, так и в самом ведении; и чрез это оно вредит и помогает. Три же способа суть: тело, душа, дух.» (Преп. Исаак Сирин, Слова подвижнические, Слово 25)

«Есть три мысленных места, в которые входит ум, изменяясь сам в себе: естественное, сверхъестественное и противоестественное.» (Преп. Марк Подвижник, Наставления Марка подвижника о духовной жизни, 4, 90)

Таким образом, общий принцип бессмертия личности (души) на основе развития духовного сознания, проходящего несколько стадий развития:

- рациональное мышление (горизонтальное),

- религиозное мышление (вертикальное),

- духовное сознание (интегральное),

был ещё раз подтверждён на основе Евангелия, как уникального духовного первоисточника божественного происхождения.

С данной точки зрения сеть, забрасываемая по правую сторону лодки – это символ нейросети духовного сознания, как высшей формы осознанности и результата развития духовного ума. Правая сторона – символ не религиозного, а именно рационального познания, пришедшего к высшей духовности и Богу через рассуждение и интеллект. Крупная рыба – щедрые дары нейросети интегрального (духовного) сознания, выдерживающего запредельные нагрузки без разрушения.

Из книги “Заметки о христианской психологии”, 2017 г. К.В. Яцкевич, г. Минск

1–14. Явление воскресшего Христа на море Тивериадском. – 15–23. Чудесный лов рыбы и обед при море. Предсказание судьбы Петра и Иоанна. – 24–25. Второе заключение к Евангелию.

. После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так:

«После того» , т.е. после событий, описанных в 20-й главе.

«Опять явился Иисус...» . Как видно из 14-го стиха, это явление было уже третьим в ряду явлений, бывших ученикам. Первое имело место в первый день по воскресении, второе – в восьмой ().

«При море Тивериадском» – см. комментарии к .

. были вместе Симон Петр, и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Kаны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников Его.

Всего при море было в это время семь учеников Христовых: пять апостолов, которые названы по именам (впрочем, себя и брата своего Иакова Иоанн, по обычаю своему, называет только по отчеству), и двое других, может быть, даже не из числа апостолов.

. Симон Петр говорит им: иду ловить рыбу. Говорят ему: идем и мы с тобою. Пошли и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего.

Апостолы, очевидно, принялись за свои прежние занятия, так как еще не получили окончательного уполномочия на проповедь Евангелия. Петр – очевидно, вечером – отправляется на море ловить рыбу, и к нему присоединяются шестеро других учеников. Как видно из дальнейшего рассказа, все они поместились в одной лодке, имея одну сеть.

. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу; но ученики не узнали, что это Иисус.

Проведя целую ночь на море и ничего не поймав, ученики ранним утром увидели, что кто-то стоит на берегу. Это был Иисус, Которого за дальностью расстояния ученики не узнали.

. Иисус говорит им: дети! есть ли у вас какая пища? Они отвечали Ему: нет.

Господь обратился к ученикам, когда те стали подплывать к берегу, с вопросом, не имеют ли они чего-нибудь съестного, конечно, имея в виду, что они поймали сколько-нибудь рыбы. Ученики, занятые, вероятно, собиранием сети, не глядели на спрашивавшего и коротко ответили отрицательно на его вопрос.

. Он же сказал им: закиньте сеть по правую сторону лодки, и поймаете. Они закинули, и уже не могли вытащить сети от множества рыбы.

Господь дает тогда им совет еще раз забросить сеть и именно по правую сторону лодки – тогда они поймают. Полагая, что перед ними стоит человек опытный в рыбной ловле, ученики следуют его совету и захватывают сетью огромное количество рыбы.

. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, – ибо он был наг, – и бросился в море.

. А другие ученики приплыли в лодке, – ибо недалеко были от земли, локтей около двухсот, – таща сеть с рыбою.

Видя необычайно быстрое исполнение слов незнакомца, Иоанн первый признал в этом незнакомце снова явившегося Господа. Притом ему мог прийти на память другой подобный случай (). Но тогда как сам Иоанн остался с другими учениками, чтобы помочь им управиться с таким богатым уловом, Петр, всегда стремительный в своей любви ко Христу, вылезает из лодки, чтобы доплыть поскорее до берега и прийти к Иисусу. Так как он ловил рыбу в одной рубашке, то, из уважения к Господу, он надел при этом на себя нечто в роде короткой блузы, какую носили сирийские и финикийские рыбаки (блж. Феофилакт) и крепко подпоясался поясом (нагим же он назван именно потому, что был в одной рубашке или хитоне).

. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб.

. Иисус говорит им: принесите рыбы, которую вы теперь поймали.

. Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было сто пятьдесят три; и при таком множестве не прорвалась сеть.

Евангелист не говорит, что Петр, поспевший к Иисусу, начал с Ним какую-нибудь беседу. Может быть, он сам и не посмел обратиться ко Христу с каким-нибудь вопросом и ждал, стоя у воды, когда подъедут другие апостолы. Господь же не начинал с Ним беседы. Когда все остальные ученики вышли на берег, то увидели, что на разложенном огне уже поджаривается рыба, а около огня лежит хлеб. Христос, однако, требует, чтобы они принесли и пойманной ими рыбы. Тогда Петр, как главный рыбак (ср. стих 3), "пошел" , или, точнее, взошел, поднялся на берег повыше (ἀνέβη ); он стоял у самой воды, как бы стесняясь приблизиться к месту, где стоял Христос, и вытащил сеть, которую привели к самому берегу его сотоварищи. Иоанн заметил, что всех рыб апостолы насчитали в сети 153 – это, очевидно, был улов необыкновенный. Кроме того, особенно удивило Иоанна то обстоятельство, что сеть не прорвалась от такой большой тяжести.

. Иисус говорит им: придите, обедайте. Из учеников же никто не смел спросить Его: кто Ты?, зная, что это Господь.

. Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу.

. то уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых.

Благоговейный страх не позволял ученикам самим начать беседу с Христом, когда Он пригласил их обедать. Господь при этом ничего не сказал ученикам о цели Своего явления, но те и без особых объяснений должны были понять смысл всего происшедшего. Чудесный улов рыбы предуказывал им на тот успех, какой они будут иметь в деле привлечения ко Христу душ человеческих, если только во всем будут следовать указаниям Христа. Обед, к которому пригласил их Христос, обозначал, во-первых, восстановление тесных дружеских отношений между ними и Христом, а во-вторых, служил ручательством за то, что в то время, когда они будут заняты делом проповеди, Господь позаботится об удовлетворении их земных нужд.

. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин! любишь ли ты Меня больше, нежели они? Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси агнцев Моих.

Кроме этой общей цели, настоящее явление имело и частную цель: восстановление в апостольских правах апостола Петра, который отрекся от Христа.

По окончании обеда (точнее с греческого, когда они позавтракали – ἠρίστησαν ) Господь спрашивает Петра, любит ли он Его больше, чем другие. Конечно, Христос спрашивает об этом с той целью, чтобы напомнить Петру его прежнее заявление о своей любви ко Христу (). А троекратное повторение того же вопроса должно было напомнить Петру его троекратное отречение от Христа. Очень вероятно, что и костер, около которого он теперь стоял, должен был привести ему на память тот костер, около которого он грелся ночью на дворе первосвященника. Ответ Петра показывает, насколько он смирился: он уже не говорит о своей беззаветной преданности Христу, а только дает утвердительный ответ на вопрос Христа. Мало того, он смиренно заявляет, что его любовь ко Христу не такая, какую Христос желал бы видеть с его стороны. Христос спрашивает его, любит ли он Его любовью, которая основана на убеждении в высоких достоинствах любимого лица, которая есть дело воли человека (такой смысл имеет употребляемый здесь Христом глагол ἀγαπᾶν ). Петр же в своем ответе говорит только о своем дружеском сердечном расположении ко Христу (в таком смысле употребляется им глагол φιλεῖν , ср. ). Однако Господь принимает это исповедание Петра и поручает ему пасти Своих агнцев. Этим Петру не дается каких-либо особых полномочий, которые выделяли бы его из числа прочих апостолов. Нет, он здесь только восстанавливается в своем достоинстве, которое он утратил вместе с отречением. Господь и ему, как прочим апостолам, поручает заботы о верующих. Нужно заметить, что верующих Господь называет здесь агнцами или ягнятами, для того чтобы показать, как они нуждаются в уходе за собой со стороны апостолов, а сам этот уход обозначает как кормление, питание (βόσκε ἀρνία μου ).

. Еще говорит ему в другой раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих.

Господь, очевидно, некоторое время спустя снова обращается к Петру с тем же вопросом, опуская только выражение «больше, нежели они» . Он как бы хочет спросить Петра, имеет ли он по крайней мере ту любовь, какую должны иметь ко Христу все ученики Его (здесь опять употреблен глагол ἀγαπᾶν ). Но Петр не придал значения истинному смыслу вопроса Христа и дает ответ совершенно в тех же выражениях, как и в первом случае. Господь опять ничего не говорит Петру по поводу некоторой недостаточности его ответа и теперь поручает ему пасти, или, точнее, управлять Своими овцами, т.е. всем стадом Христовым (ср. ), без различия возраста и силы животных, составляющих стадо (ποίμαινε τὰ πρόβατά μου ).

. Говорит ему в третий раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его: любишь ли Меня? и сказал Ему: Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих.

Спрашивая Петра в третий раз, Господь употребил для обозначения понятия любви тот же глагол, какой только что употреблял Петр (φιλεῖν ). Этим Господь поставил под сомнение и то дружеское расположение, какое имел, по его собственному признанию, Петр. Это очень огорчило Петра, и огорчение его выразилось в том, что он придал другую форму своему ответу. Он опускает частицу утверждения «так» и не говорит уже о своей любви как о деле совершенно ясном, о котором Христос должен знать, а высказывает только уверенность в том, что Христос, как Бог всеведущий, проникает в его сердце и находит там не только слабости, а в то же время и искреннюю любовь к Нему. Господь после этого скорбного и смиренного исповедания Петра в третий раз поручает ему заботиться о прокормлении Своих "овец" , или, точнее, «овечек» (βόσκε προβάτια ), под которыми Он разумеет наиболее слабых верующих. Петр сам почувствовал, насколько тяжело положение слабых характером – не верой, потому что в отречении своем Петр проявил не слабость веры, а именно недостаточную твердость характера, и поэтому именно ему Господь поручает укреплять и утешать тех людей, на которых он сам прежде походил.

. Истинно, истинно говорю тебе: когда ты был молод, то препоясывался сам и ходил, куда хотел; а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой препояшет тебя, и поведет, куда не хочешь.

. Сказал же это, давая разуметь, какою смертью Петр прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему: иди за Мною.

После восстановления Петра в его апостольском достоинстве Христос предрекает Петру мученическую кончину. Как одряхлевший старец не может уже сам одеться и ходить по своему желанию, а должен прибегать к помощи других и идти с ними даже туда, куда бы ему и не хотелось идти, так наступит время, когда живой и привыкший действовать по собственному желанию апостол Петр должен будет идти туда, куда его поведут враги, т.е. на мученическую смерть. Этой смертью Петр прославит Бога, т.е. будет содействовать умножению числа истинных чад Божиих – верующих во Христа. Можно даже полагать, что в изображении связывания Петра и ведения его, куда он не хотел бы идти, дана картина именно распятия Петра на кресте. Тертуллиан говорил: «тогда Петр препоясывается другим, когда привязывается ко кресту (см. Scorp. 15). Наконец, напоминая Петру его обещание умереть за Христа (), Христос приглашает Петра следовать за Ним, т.е., как видно из контекста речи (ср. стихи 22–23), приготовиться так же пострадать, как пострадал Христос.

. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус и который на вечери, приклонившись к груди Его, сказал: Господи! кто предаст Тебя?

Вместе с Петром Господь стал удаляться от места, где происходил обед. Петр, вероятно, услышав позади себя чьи-то шаги, обернулся назад и увидал шедшего за ним Иоанна. Зная, что Иоанн был особенно любим Господом, он естественно захотел узнать о том, какая судьба ждет этого любимейшего ученика Христова. Смерть за Христа он считал отличием для себя и с удивлением спрашивал Христа, неужели Его любимейший ученик не удостоится этого отличия? Петр говорил так, очевидно, из чувства особого расположения к Иоанну, с которым он был особенно близок, как можно видеть, например, из того, что в утро воскресения они были вместе и вдвоем поспешили ко гробу Христову.

На вопрос Петра Господь отвечает ему, что ему нечего заботиться об Иоанне: он сам прежде всего должен идти за Христом, а что касается Иоанна, то если бы он остался в живых даже до второго пришествия Христова, то и это не имеет отношения к судьбе апостола Петра – тот должен идти указанным ему путем.

Эти слова Господа об Иоанне, как замечает сам евангелист, подали братьям, т.е. христианам (ср. ), повод говорить, что Иоанн не умрет. Эти предположения объясняются тем, что первые христиане полагали, что пришествие Господне близко и что некоторые из них доживут до этого времени (см. ; ). Особенно же то обстоятельство, что Петр действительно умер той смертью, какую предрек ему Господь, а Иоанн продолжал свою деятельность и десятка два лет после смерти Петра, должно было еще более укрепить христиан в правильности предположения. Потому-то Иоанн и устанавливает в точности смысл слов, которые сказал в отношении к нему Господь.

Нельзя не заметить здесь, что это прибавление к Евангелию ясно показывает, что Иоанн был жив в то время, когда явилось это прибавление и что он сам сделал последнее. В самом деле, была ли какая нужда в разъяснении истинного смысла слов Христа, если бы Иоанн уже умер? Тогда достаточно было бы в противовес всяким вымыслам о его судьбе указать на то место, где он был погребен.

. Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие; и знаем, что истинно свидетельство его.

. Многое и другое сотворил Иисус; но, если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.

Эти стихи могут быть рассматриваемы, во-первых, как заключение к одной 21-й главе. В таком случае они преимущественно будут утверждать истинность того, что сказано о судьбе Петра и Иоанна. Во-вторых, здесь можно видеть заключение ко всему Евангелию, и такое мнение представляется более правильным, так как стих 25, очевидно, имеет в виду не одно небольшое прибавление к Евангелию, содержащееся в 21-й главе, а все Евангелие Иоанна. Итак, в заключении этом – по счету втором – «сей ученик» , т.е. сам Иоанн, говорит, что он является свидетелем истинности всего сказанного в Евангелии, что он именно сам написал его, а затем к его свидетельству присоединяют и свое те люди, которые окружали Иоанна ("знаем" ), т.е., вероятно, некоторые апостолы и другие очевидцы описанных в Евангелии Иоанна событий. Последнее же замечание евангелиста о том, что и весь мир не мог бы вместить в себе книг, в которых бы содержалось все, что известно было апостолам о Христе, нужно, конечно, понимать как гиперболическое выражение.

Н. Розанов.